|

Предназначены только для отопления помещений. Форма самая

разная: квадратная, прямоугольная, треугольная круглая. Размеры зависят от

теплоотдачи, которая, в свою очередь, зависит от толщины стенок (массива).

Все печи различаются по продолжительности топки, величине

теплоотдачи степени прогрева или нагревания стенок' Продолжительность топки

больших и малых отопительных печей дровами торфом, лузгой обычно составляет

1 2,5 ч, каменным углем или антрацитом - 2,5...3,5 ч и более. За это

время происходит аккумуляция тепла печью, т.е. она накапливает тепло,

а затем отдает в помещение за 12...24 ч. Чтобы печь работала таким

образом, стенки топливника и дымоходов должны иметь достаточно развитую

внутреннюю теплопоглощающую поверхность. К этой поверхности относят

внутреннюю поверхность топливника и дымовых каналов, омываемых пламенем или

горячими газами.

Теплопоглощение этих поверхностей неодинаково. Стенки

топливника более интенсивно поглощают теплоту чем стенки дымовых каналов.

Передача тепла от печей зависит от толщины стенок.

Чем тоньше стенки

тем скорее через них передается тепло Толстостенными

называют печи, толщина наружных стенок которых более 120 мм (в полкирпича);

тонкостенными—печи, толщина стенок которых — ДО 120 мм, прочих стенок —до 70

мм (четверть кирпича). Толстостенные печи начинают прогреваться через

115ч тонкостенные - через 20...30 мин после растопки печи.

Толстостенные печи обычно применяют в средней полосе и

в северных районах. В зависимости от условий печи топят один или два

раза в течение суток с таким расчетом, чтобы обеспечить в помещении

сравнительно постоянную температуру. Они более прочные чем тонкостенные,

равномерно нагреваются и достаточно длительное время выделяют тепло.

Тонкостенные печи, как правило выполняют в

металлических футлярах' В зависимости от толщины футеровки (облицовки)

температура на наружных поверхностях печи может быть равномерной или с

резкими колебаниями Все печи рассчитаны на обогрев одной, двух или

трех комнат.

Класть печи для обогрева четырех комнат не рекомендуется,

так как в этом случае две комнаты будут проходными, что не всегда удобно.

Продолжительность теплоотдачи печей небольших размеров не

превышает 10...12 ч, больших массивных печей — 24 ч и более.

Необходимо помнить, что по санитарно-гигиеническим

требованиям температура наружных поверхностей печей не должна превышать

95...Ю0°С

При температуре свыше 100°С пыль, находящаяся в помещении,

оседает на стенках печи, сгорает (пригорает) и дает неприятный запах.

Наивысшая температура на поверхности печи наступает у

толстостенных обычно через 2,5...3 ч после растопки, у тонкостенных — через

1,5...2 ч.

По степени прогрева различают печи умеренного и

повышенного прогрева.

Печи умеренного прогрева, с толщиной стенок от половины

кирпича и более, во время топки медленно нагреваются, медленно остывают, т.

е. долго держат тепло. На таких печах не пригорает пыль, так как средняя

температура на поверхности не превышает 55...60°С, а в отдельных точках

85...90°С.

В среднем такие печи служат 30— 40 лет и более, в

зависимости от качества фундамента, кирпича, гидроизоляции, раствора'и

эксплуатации. При футеровке топливника срок службы повышается.

Печи повышенного прогрева, как правило, с более тонкими

стенками, обычно до верха топливника — в половину кирпича, а выше — в

четверть. Во время топки они быстрее прогреваются, но также быстро и

остывают. Максимальная температура прогрева поверхностей таких печей — в

среднем 65... 75°С, а в отдельных точках — до 120°С. Температура от таких

печей в помещении нагревается неравномерно.

При топке печей небольшого размера со стенками толщиной в

полкирпича используют небольшое количество топлива. Продолжительность топки

составляет примерно 50 мин.

По конструкции различают многооборотные печи, в которых

последовательно расположены вертикальные и горизонтальные каналы с большим

числом подверток, одно- и двухоборотные, с одним или несколькими опускными

каналами, расположенными параллельно, бесканальные, или колпаковые. с нижним

прогревом и комбинированной системой оборотов.

Лучше всего, чтобы каждая печь имела свою дымовую трубу.

Самые экономичные — стенные трубы, расположенные во внутренних капитальных

стенах здания, и коренные, выполненные в виде отдельно стоящего трубного

стояка возле печи. Если вблизи внутренней печи нет капитальной стены, делают

насадную дымовую трубу, которую кладут только при толщине стенок печи не

менее половины кирпича, или строят коренную. В настоящее время предлагаются конструкции, улучшающие

работу существующих новых печей. Так, для предохранения от сильного

перегревания вместо одного канала в топливнике устраивают два-три первых

канала. В результате каналы нагреваются слабее и глиняные швы кладки не

разрушаются. Кроме того, печи стали строить с одним или несколькими опускными

каналами и горизонтальными вертикальными каналами, а также колпаковые, или бесканальные,

у которых тепло-поглощающей поверхностью служит камера, или колпак, обычно

расположенная над топливником.

С двадцать третьего по тридцатый ряд выкладывают шейку

печи с постепенным устройством распушки. Техника кладки распушек будет

рассмотрена при описании кладки труб.

Предназначены только для отопления помещений. Форма самая

разная: квадратная, прямоугольная, треугольная, круглая. Размеры зависят от

теплоотдачи, которая, в свою очередь, зависит от толщины стенок (массива).

Все печи различаются по продолжительности топки, величине

теплоотдачи, степени прогрева или нагревания стенок.

Продолжительность топки больших и малых отопительных печей

дровами, торфом, лузгой обычно составляет 1... 2,5 ч, каменным углем или

антрацитом — 2,5...3,5 ч и более. За это время происходит аккумуляция тепла

печью, т. е. она накапливает тепло, а затем отдает в помещение за 12...24 ч.

Чтобы печь работала таким образом, стенки топливника и дымоходов должны иметь

достаточно развитую внутреннюю теплопоглощающую поверхность. К этой

поверхности относят внутреннюю поверхность топливника и дымовых каналов,

омываемых пламенем или горячими газами.

Теплопоглощение этих поверхностей неодинаково. Стенки

топливника более интенсивно поглощают теплоту, чем стенки дымовых каналов.

Передача тепла от печей зависит от толщины стенок.

Чем тоньше стенки, тем скорее через них передается тепло.

Толстостенными называют печи, толщина наружных стенок

которых более 120 мм (в полкирпича); тонкостенными — печи, толщина стенок

которых — до 120 мм, прочих стенок — до 70 мм (четверть кирпича).

Толстостенные печи начинают прогреваться через 1...1,5 ч, тонкостенные —

через 20...30 мин после растопки печи.

Толстостенные печи обычно применяют в средней полосе и в

северных районах. В зависимости от условий печи топят один или два раза в

течение суток с таким расчетом, чтобы обеспечить в помещении сравнительно

постоянную температуру. Они более прочные, чем тонкостенные, равномерно

нагреваются и достаточно длительное время выделяют тепло.

Тонкостенные печи, как правило, выполняют в металлических

футлярах. В зависимости от толщины футеровки (облицовки) температура на

наружных поверхностях печи может быть равномерной или с резкими

колебаниями.

Все печи рассчитаны на обогрев одной, двух или трех

комнат.

Класть печи для обогрева четырех комнат не рекомендуется,

так как в этом случае две комнаты будут проходными, что не всегда удобно.

Продолжительность теплоотдачи печей небольших размеров не

превышает 10...12 ч, больших массивных печей — 24 ч и более.

Необходимо помнить, что по санитарно-гигиеническим

требованиям температура наружных поверхностей печей не должна превышать

95...100°С.

При температуре свыше 100°С пыль, находящаяся в помещении,

оседает на стенках печи, сгорает (пригорает) и дает неприятный запах.

Наивысшая температура на поверхности печи наступает у

толстостенных обычно через 2,5...3 ч после растопки, у тонкостенных — через

1,5...2 ч.

По степени прогрева различают печи умеренного и

повышенного прогрева.

Печи умеренного прогрева, с толщиной стенок от половины

кирпича и более, во время топки медленно нагреваются, медленно остывают, т.

е. долго держат тепло. На таких печах не пригорает пыль, так как средняя

температура на поверхности не превышает 55...60°С, а в отдельных точках

85...90°С.

В среднем такие печи служат 30— 40 лет и более, в

зависимости от качества фундамента, кирпича, гидроизоляции, раствора и

эксплуатации. При футеровке топливника срок службы повышается.

Печи повышенного прогрева, как правило, с более тонкими

стенками, обычно до верха топливника — в половину кирпича, а выше — в

четверть. Во время топки они быстрее прогреваются, но также быстро и

остывают. Максимальная температура прогрева поверхностей таких печей — в

среднем 65... 75°С, а в отдельных точках — до 120°С. Температура от таких

печей в помещении нагревается неравномерно.

При топке печей небольшого размера со стенками толщиной в

полкирпича используют небольшое количество топлива. Продолжительность топки

составляет примерно 50 мин.

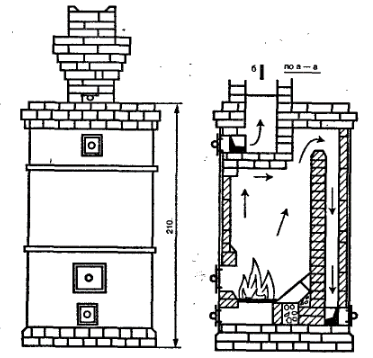

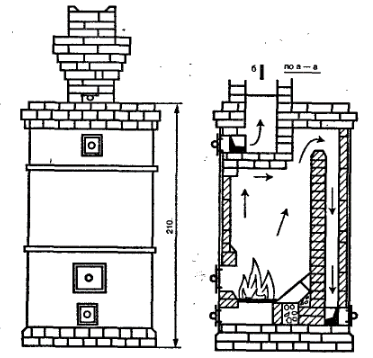

По конструкции различают многооборотные печи, в которых

последовательно расположены вертикальные и горизонтальные каналы с большим

числом подверток, одно- и двухоборотные, с одним или несколькими опускными

каналами, расположенными параллельно, бесканальные, или колпаковые, с нижним

прогревом и комбинированной системой оборотов.

Лучше всего, чтобы каждая печь имела свою дымовую трубу.

Самые экономичные — стенные трубы, расположенные во внутренних капитальных

стенах здания, и коренные, выполненные в виде отдельно стоящего трубного

стояка возле печи. Если вблизи внутренней печи нет капитальной стены, делают

насадную дымовую трубу, которую кладут только при толщине стенок печи не

менее половины кирпича, или строят коренную.

В настоящее время предлагаются конструкции, улучшающие

работу существующих новых печей. Так, для предохранения от сильного

перегревания вместо одного канала в топливнике устраивают два-три первых

канала. В результате каналы нагреваются слабее и глиняные швы кладки не

разрушаются. Кроме того, печи стали строить с одним или несколькими опускными

каналами и горизонтальными вертикальными каналами, а также колпаковые, или бесканальные,

у которых тепло-поглощающей поверхностью служит камера, или колпак, обычно

расположенная над топливником.

В колпаковых печах больше нагревается верхняя часть,

чем нижняя, а это не отвечает санитарным требованиям. В комбинированных

печах этот недостаток отсутствует.

Отопительные печи могут быть одно-и двухэтажными. Печи

второго этажа допускается ставить на печи первого этажа при условии, что ее

стенки выполнены в полкирпича. По верху печи на уровне потолка на глиняном

растворе кладут железобетонную плиту толщиной не менее 5 см с отверстием для дымохода печи первого этажа.

В зависимости от кладки бывают простые и сложные печи. По

просьбе читателей мы рассмотрим несколько печей старых конструкций:

голландскую, Утермарка, Грум-Гржимайло, Лукашевича и некоторые другие.

Печи в металлических футлярах (бураках)

|

Печи в металлических футлярах имеют аккуратный вид, они

прочнее необлицованных, стенки — газонепроницаемые. Обычно эти печи

тонкостенные с толщиной стенок в четверть кирпича, и только топливники и

средняя часть выполнены в полкирпича. Металлический футляр обеспечивает пожаробезопасность

печи.

Футляры изготавливают чаще всего из кровельной листовой

черной стали массой не менее 5 кг в листе для печей прямоугольной формы и не

менее 4 кг для печей круглой формы. Футляры, кроме того, можно делать из

алюминия или дюраля. Дюраль при определенной жесткости можно сгибать и устраивать

валики.

Недостатком стальных футляров является то, что они не

обладают необходимой жесткостью, поверхность их легко продавливается и на них

остаются вмятины, которые невозможно исправить. Особенно это относится к квадратным

и прямоугольным печам.

Для устранения этого недостатка рекомендуется применять не

гладкую, а гофрированную сталь: гофрированный футляр более жесткий, форма его

лучше сохраняется, он не продавливается.

Стальной футляр составляют из отдельных звеньев — бураков,

каждый высотой не более 700 мм. При большей высоте кладку вести неудобно. Для

жесткости в каждом бураке делают два валика: один вверху, другой внизу с

отступом от концов или краев на 20... 30 мм или более. Соединяют их между

собой взакрой, т. е. нижний или первый бурак должен быть немного шире

второго. Валики препятствуют опусканию верхних бураков вниз.

Если валики невозможно устроить, с внутренней стороны

бураков крепят стальные полосы на таком же расстоянии. Стальные полосы

придают буракам жесткость и препятствуют их опусканию вниз.

Бураки для квадратных и прямоугольных печей обладают

меньшей жесткостью, часто отходят от кирпичной кладки (вздуваются) и не

связываются с кладкой. Поэтому к таким буракам приклепывают две-три стальные

пластинки, или кляммеры, с каждой стороны так, чтобы они располагались против

швов. Приклепанные пластинки отгибают вверх. Как только кладка будет на одном

уровне, пластины отгибают, прижимают к выполненной кладке и кладут на них

следующий ряд кирпича. Обычно пластинки располагают по вертикали

через три-четыре ряда кладки.

Можно использовать и такой способ. В нужных местах, против

швов кладки, в стенки футляра вбить гвозди с ровными круглыми или выпуклыми

шляпками. Концы гвоздей с внутренней стороны печи загнуть, привязать к ним куски

проволоки (мочки) и концы ее заделать в швы кладки. Для прочности к концам

проволоки можно прикрепить куски более толстой проволоки (3 мм) длиной 100...

120 мм и уложить их в швы. Это более надежное крепление. Некоторые печники

поступают так Изготавливают из трехмиллиметровой проволоки скобки с

ножками длиной по 100...120 мм с расстоянием между концами скобок 30...50 мм.

В футляре против швов кладки пробивают отверстия, вставляют туда скобки, загибают

концы проволоки, чтобы они находились в середине толщины выполняемой

кирпичной кладки. Так как в печах и в стальных футлярах имеются дверки,

чистки и задвижки, то до изготовления бураков в металлических листах

размечают и вырезают соответствующие отверстия. Это можно делать и в готовых

бураках, но менее удобно. После выполнения печной кладки наружную поверхность

бураков из кровельной стали тщательно очищают от загрязнений, натирают

графитом или покрывают специальным термостойким черным лаком (асфальтовый

лак).

Некоторые печники предлагают покрывать лаком или натирать

графитом и внутреннюю поверхность для предохранения ее от быстрого износа.

Кладут печи в таком порядке. Прежде всего выполняют

основание, на которое устанавливают и закрепляют нижний бурак. Он должен быть

расположен строго по вертикали. Швы между бураком и основанием плотно

заполняют глиняным раствором.

Ведут кладку внутри первого бурака. При этом необходимо

тщательно заполнять все пустоты между стенками бурака и кирпичной

кладкой раствором. Кроме того, следует помнить, что жидкий глиняный раствор

усыхает, становится меньше, между ним и бураком образуются воздушные

прослойки, ухудшающие теплоотдачу печи. Особенно важно это при кладке

круглых печей. После заполнения нижнего звена кирпичной кладкой на него

строго вертикально по отвесу ставят второй бурак. Закрепляют его специально

поставленными деревянными распорками, которые вынимают после трех — пяти

рядов кладки. Бурак полностью заполняют кирпичной кладкой. На

него ставят третий бурак, закрепляют, заполняют кладкой, и так

продолжают до окончания кладки. При этом следят за перевязкой швов.

Совпадение вертикальных швов кладки толщиной в четверть кирпича допускается

только в двух смежных рядах.

Печи подключают к коренным трубам или кладут на них

насадные. После кладки печи футляр очищают от пыли и грязи, сушат и один-два

раза окрашивают асфальтовым лаком тонким слоем с тщательной растушевкой.

Автор: Александр Михайлович

Шепелев

|

|